Art & ExpressionModern ArtMarcel Duchamp And Modern Art

Critique - 2020 -

In elementary school, I had a woodcarving class where we were tasked with chiseling a face. I struggled with the unfamiliar tool, but as I reached the jawline, I accidentally shattered the tip of the face. My art teacher back then was a man feared for his 'iron-fist' discipline. I prepared for the worst-yet, to my surprise, he looked at my work and said: 'Oh, this is good. It has power.'

Conventional art education was rooted strictly in drawing and formal modeling. Throughout my formative years, educators never spoke of the depths of abstraction. Anything resembling performance or conceptualism no matter how humorous-was treated as a target for public ridicule and reprimand. This environment bred a natural defiance; for me, it was all excruciatingly tedious.

The Catalyst of Defiance

| Dates | 1887/7/2(France) - 1968/10/2 |

| Notable Works | Fountain, The Large Glass |

| Keywords | Dada、Futurism、Kinetic、ReadyMade |

Fountain - 1917(Photo by Alfred Stieglitz) -

This work, titled 'Fountain' by Marcel Duchamp, is world-renowned. To be honest, I cannot quite fathom exactly what kind of people have cherished this object over the years, yet today it is hailed as the most significant work of the 20th century. Initially submitted to an art exhibition in New York, it was refused display. It survived only by being captured in two dimensions by a photographer and published in a magazine of the Dadaist movement.

Had I produced such a urinal for a creative project in elementary school, I would have likely been a hero among my peers. But how would that art teacher of mine have reacted? Art teachers are, by nature, academic. Even Renoir was once told by his instructor that his drawing was 'rubbish.' One can almost imagine Renoir pointing a defiant finger as he stormed out of the studio. Despite leaving behind works of such happiness and inexplicable aura, he was treated by the Academy as a 'sloppy, shapeless heretic.'

Whether through sketching or color, the tradition of art has always been about confronting things head-on-and the 'Teacher' (the Academy) is the presence that watches over this act with stern dignity. To drop such a work into the early 20th century, a time far more conservative than today, must have required immense courage. Ironically, this piece-initially ignored—became, for better or worse, the catalyst for all subsequent artists and their modes of expression.

The Roots of Duchamp's Genius

When looking at his lineage, Marcel Duchamp was an artistic 'thoroughbred.' Of seven siblings, four-including Marcel-found success as artists, and his grandfather was a noted engraver. Furthermore, between 1904 and 1905, Duchamp attended an art school where the academic master William-Adolphe Bouguereau taught. By 1911, he was elder brother, which included influential figures like Fernand Léger.

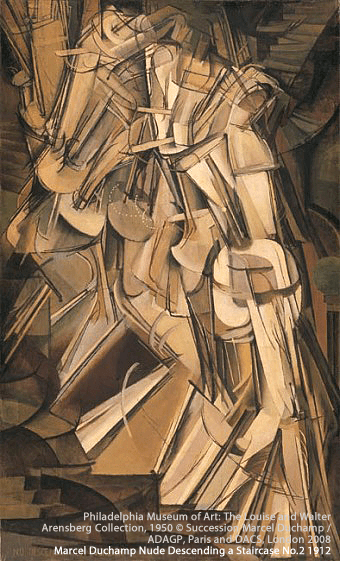

Thus, by his early twenties, Duchamp had absorbed everything from academic tradition to the rising techniques of Impressionism and Cubism. This extraordinary expressive power is evident in his masterpiece 'Nude Descending a Staircase, No. 2,' painted just three years before 'Fountain.'

Nude Descending a Staircase No.2

- 1912 -

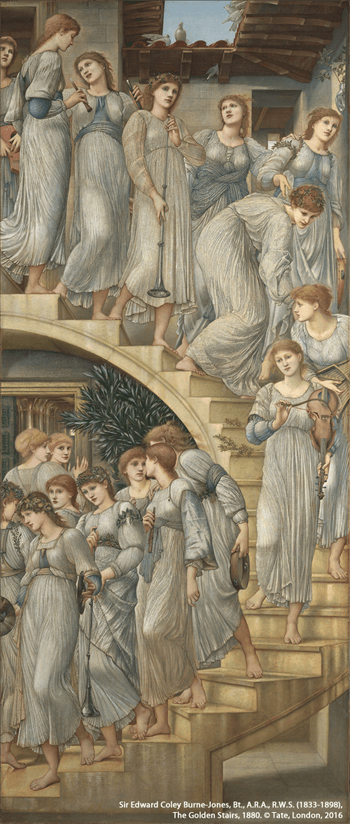

It is said that this work was preceded by Edward Burne-Jones's 'The Golden Stairs.' According to Tate UK, Burne-Jones, a PreRaphaelite, was himself heavily influenced by the sculptor John Flaxman and Botticelli. As we see, tradition is always rooted deeply within great works of art.

The Golden Stairs

- 1880 -

Yet, Duchamp himself reportedly found more interest in billiards than in the lessons of his prestigious art school, and he earned pocket money by drawing crude caricatures. During his military service that same year, he also studied typography and printing techniques, effectively becoming a master of technical execution. The signature 'R. Mutt 1917' nonchalantly added to the controversial 'Fountain' enhances the work's presence-a testament to his refined sense of graphic technique.

Duchamp's Form and Concept

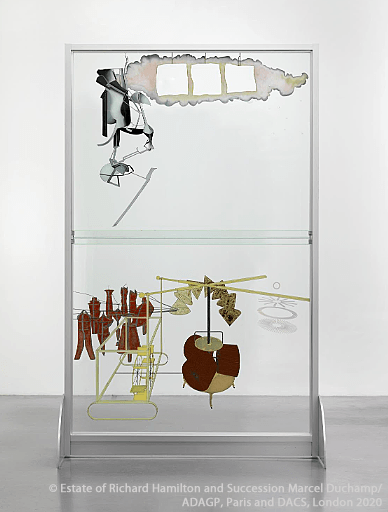

The Bride Stripped Bare by her Batchelors, Even (The Large Glass)

- 1915-1923 (reconstruction by Richard Hamilton 1965–6) -

His masterpieces continued. This seemingly incomprehensible work, The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even (The Large Glass), is another of his signature pieces. It is notorious for various incidents, including being damaged in transit, yet its original allure is preserved even in replica; every time one sees it, one is drawn into its depth. This complex work has meaning embedded in each of its components, and abundant explanations can be found online.

Incidentally, the parts corresponding to the 'bachelors' in the lower-left section are also recognized as being influenced by BurneJones's masterpiece series, The Legend of Briar Rose. To play on the title, the 'details, even' are luxurious.

Duchamp as a Chess Player

Duchamp swept the art world, but in his thirties, he abruptly declared he was becoming a professional chess player. While this may have been a great loss to the art world, there have been figures like Rossini in classical music who set aside their main profession in their late thirties to pursue cooking. In the end, this was his own will, and it cannot be helped.

Marcel Duchamp playing chess in his studio - 1952 -

Some analyses suggest his player strength (rating) was around 2300. Given that a rating of 1600 can beat 90% of the chess population -meaning he could easily defeat hobbyistshis level was quite formidable. Generally, 'natives' who have trained since childhood and are nearly complete by adulthood. Duchamp's passion and persistence in increasing his rating into middle age is truly admirable.

Duchamp went on to compete in the Chess Olympiad and was active in the Marshall Chess Club in New York in the 1940s. Legendary World Champion Bobby Fischer and film director Stanley Kubrick were also members of this club. Duchamp praised chess with words that were unexpectedly straightforward: 'While not all artists are chess players, all chess players are artists.

The Final Major Work as an Artist

Étant donnés - 1946–66 -

While immersing himself in the world of chess, Duchamp was secretly working in his Greenwich Village studio-near the aforementioned chess club-on a piece with another enigmatic title: Given: 1. The Waterfall, 2. The Illuminating Gas. Though it is a three-dimensional installation, it is designed to be viewed only through two small peepholes in a wooden door.

Étant donnés - 1946–66 -

Through these holes, much of the field of vision is shrouded in darkness, focusing the stage on a limited space. Beyond a breached brick wall, one can see a nude figure holding a gas lamp against a landscape that could almost be described as crude. Discovered only after his death, this work is also said to be motifs after William Holman Hunt's PreRaphaelite masterpiece, The Light of the World. This suggests that every single one of Duchamp's major works was influenced by academic traditions. For those with the time, I encourage you to compare the two works and feel the connection. Much like looking through those peepholes, you may find yourself catching a glimpse of Duchamp's true insight.

The Checkmate in Art History

I cannot say how much influence that elementary school carving class had on my life, and if asked if Duchamp's works are true academic pieces, I would answer no. Essence is not something one can easily acquire just by nibbling on a few good examples. He was surely a world away from the likes of da Vinci and Raphael, or even Picasso and Matisse.

However, as a work of contemporary art, it is exquisite. The quality is simply so high that one can enjoy it sufficiently even without chasing the concept. In the diverse and highlevel 20th-century art scene, Duchamp brilliantly delivered a checkmate.