フォトセオリーRGBカラーについて

Photography - 2018 -

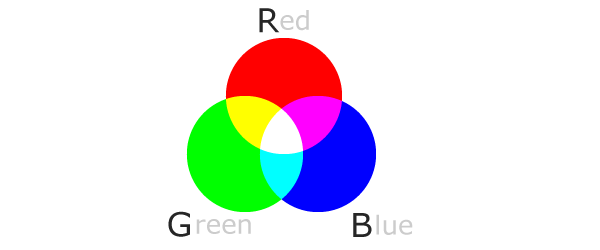

RGBカラーは赤、緑、青の3色を用いた発色法で再現される色のことです。グラフィックソフトウェアの操作を行ったことがある方はRGBの数値を変更して色みを調整したことがあると思います。よく目にするHSBは色相、彩度、明度のことで、こちらの数値を変更することでも視覚的に色の変更が行えます。

また、印刷で用いるのがCMYKカラーですが、その仕組みの違いを理解しておきましょう。

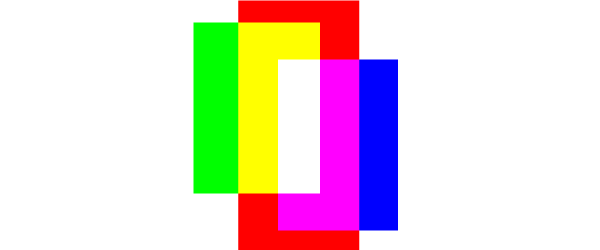

3色で構成されるRGB

ご覧のようにイラストレイターなどのグラフィックツールで、描画モードをスクリーンにしたレッド、グリーン、ブルーを重ねていくと中心部が白くなります。パソコンやスマートフォンのディスプレーはこの原理(加法混合・加法混色)を利用して発色を行います。

Adobe RGBとsRGB

よく耳にするAdobe RGBは、sRGBに比べて青から緑にかけての色の再現領域が広く深い色表現が可能ですが、両者には完全な互換性がないため、対応モニターの準備やワークフロー内で不備が無いように気をつける必要があります。

今後、肉眼にどれほど追いつけるか

Adobe RGBも肉眼のもつ色再現能力には遠く及びません。

例えば、ルノワールの肖像画などは印刷ではなかなか良さが伝わらないようで、出版関係の方々はとても苦労されているとのことです。たしかに実際に展覧会で見たイレーヌお嬢さんはとても輝いていてオーラを発していましたので、これを紙媒体で再現するのは無理だろうとも感じたものです。そこそこのテレビ(モニター)でハイビジョン放送でも拝見しましたが、これもまた別物でした。

このあたりの問題はHDRのページでも語っていますが、俗に言う「 オーラ」といったどこか漠然としたものも、(意外にも)自信からくる肌の色つやであったり、印刷媒体やモニターなどで見る(くすんだ元情報と比較しての)物理的な(相対的)情報なのかもしれない、ということを考えるようにもなりました。

デザインの世界におきましても、色に関することは、状況により様々な対応(最適化)が求められてきますので、(技術に頼らずにユニバーサルにしていくような)コツのようなものも身につけていきたいものです。